国語嫌いが国語好きに!生成AIが生む成功体験

横浜市立鴨志田緑小学校 中島鑑先生

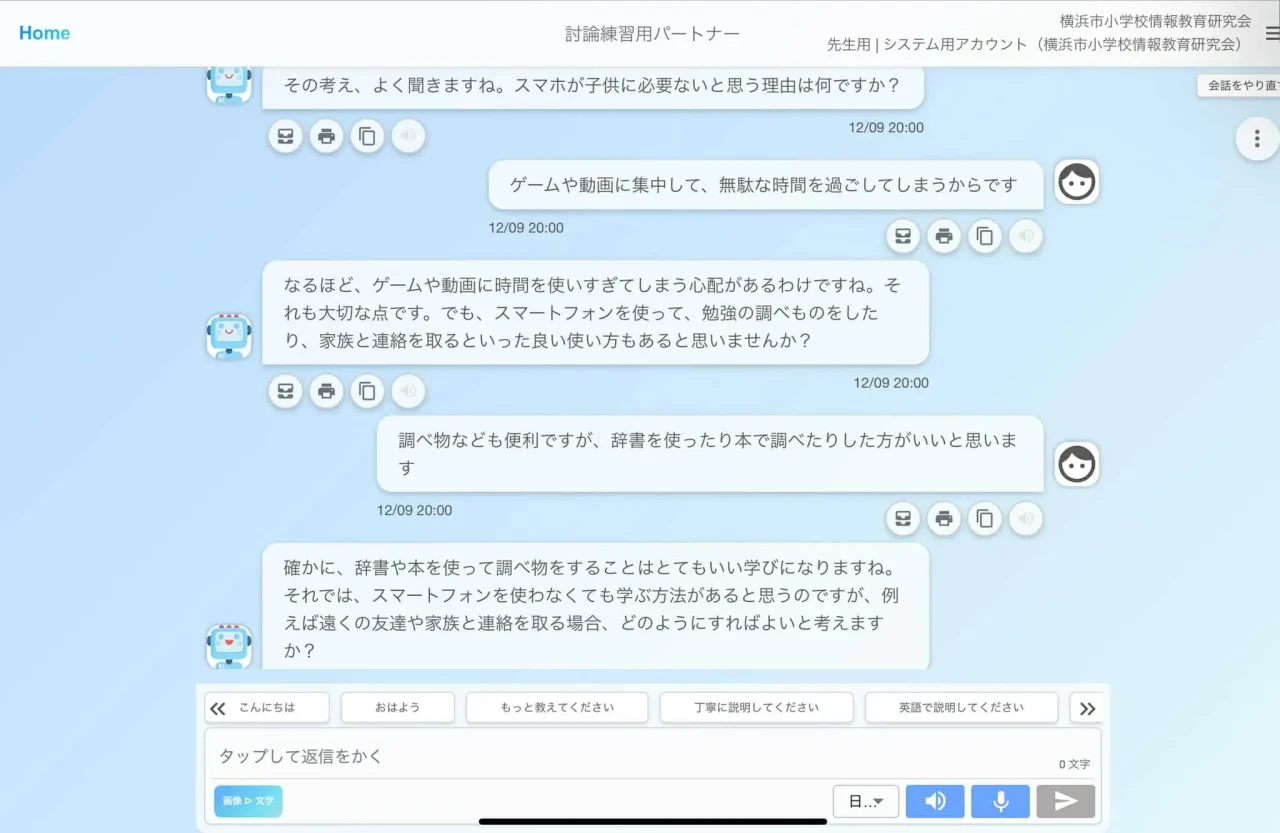

モード名:討論練習用パートナー

対象:小学校6年生

教科:国語

▼ポイント

自分の考えを深め、伝えることに自信を持って取り組むための手助けになる

Q:まずは自己紹介をお願いします。

A:横浜市立鴨志田緑小学校の教員で、横浜市小学校情報教育研究会の高学年部会長も務めております中島鑑です。情報活用能力の育成に力を入れており、今年度は生成AIを活用した授業を通じて、個別最適な学びの実現を目指した教育実践に取り組んでいます。

Q:作られているモードの名前と概要、その背景と目的を教えていただけますか?

A:いろいろなモードを作っていますが、スクールAIを使うきっかけとなったモードが「討論練習用パートナー」です。このモードでは、AIが児童の意見に対して質問や反論を繰り返すことで、児童が自分の考えを深める練習ができます。討論をするときに自分の意見をもって、それを相手に伝えることが苦手な児童が多くいました。そこで、AIを挟むことで、AIとのやりとりの中で自分の考えを構築し討論本番に結びつけることができるように、このモードを作成しました。

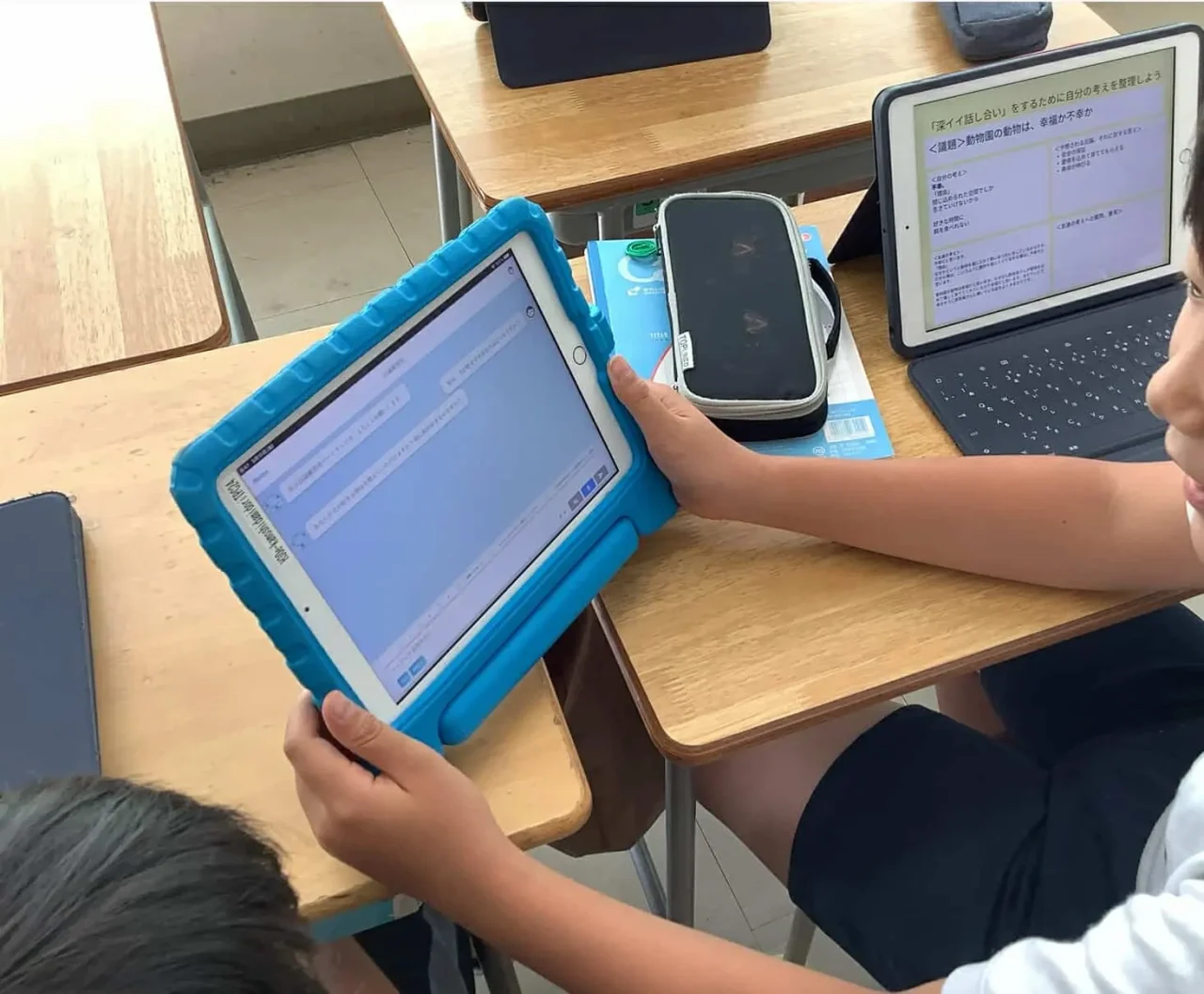

Q:具体的な活用方法を教えていただけますか?

A:自分の持っている考えに対してAIがどんどん質問や反論してきます。子どもたちは軽く調べた内容で何とか立ち向かおうとするのですが、AIがさまざまな角度から深掘りをしてくるので、そこに対してまたさらに調べて答えるという様子が見られました。その後の討論会は、本当にこのクラスの実態とは真逆の、活発な意見がどんどん飛び交うような討論会になりました。

Q:実際の導入効果や教員・生徒の反応はいかがでしょうか?

A:国語が苦手だった児童が、国語が楽しいと話すようになりました。AIとの対話を通じて、自分の意見を持つことや表現することに自信を持つことができたのだと思います。友達の前では恥ずかしくて意見を言えなかった子どもたちが、AIに対しては堂々と自分の考えを述べることができるんですね。AIが共感的で丁寧な言葉で応答することで、児童は安心して対話を重ねることができ、成功体験を積み重ねていきました。

Q:導入に際する注意点や浸透するための工夫について教えてください。

A:情報活用能力の部分で、子どもたちがAIの言葉を鵜呑みにしたり、過度に信じ込んだりしないよう、情報モラルリテラシー教育をしっかりと徹底していく必要があると思います。また教員側も、生成AIの導入によって、教員の立場的なものも変わってくると思うので、そういった点も模索していく必要があります。今後は、さまざまな授業や単元でAIを活用し、実践を重ねることで、より洗練されたプロンプトやアプローチが生まれ使いやすくなっていくことを期待しています。

Q:今後の展望についてお聞かせください。

A:私自身がAIの面白さを発信し、それにより先生たちも興味を持ってくださって、実践する先生も増えています。今後、横浜市でもAIの活用が広がったときに、さらに面白い実践が増えていくことを期待しています。

Q:スクールAIに興味を持っている先生方へメッセージをお願いします。

A:生成AIは個別最適な学びの助けになるツールだと思ってます。ぜひ一緒に楽しんで使っていきましょう!

まとめ

スクールAIに関する資料をご提供しております。資料のダウンロードは以下よりお願いします。