生成AIで学びの可能性を広げる

野呂 遼詩 先生

<1>モード名:職業についての調べ学習、プレゼン作成補助

対象:中1

教科:総合的な学習の時間

▼ポイント

・インターネット検索と違い、調べるにあたっての注意事項やアドバイス、ヒントをもらいながら行える点が

良い。また、都度不足部分を相談できる部分が優れている。

・プレゼン作成補助においては発表原稿の添削に大いに活用できる。

<2>モード名:面接練習補助

対象:中3

教科:総合的な学習の時間

▼ポイント:

・教師との練習の時間に限りがあることが面接練習の大きな課題であったが、本モードを使えばどこにいても

自主練習が可能となる。

・厳しくアドバイスをもらうよう指示すればかなり実践的な練習になる。

・内容面の精査を自主練習した上で、対面の練習に臨み、「作法」の部分を教員が指導することで補完

できる。

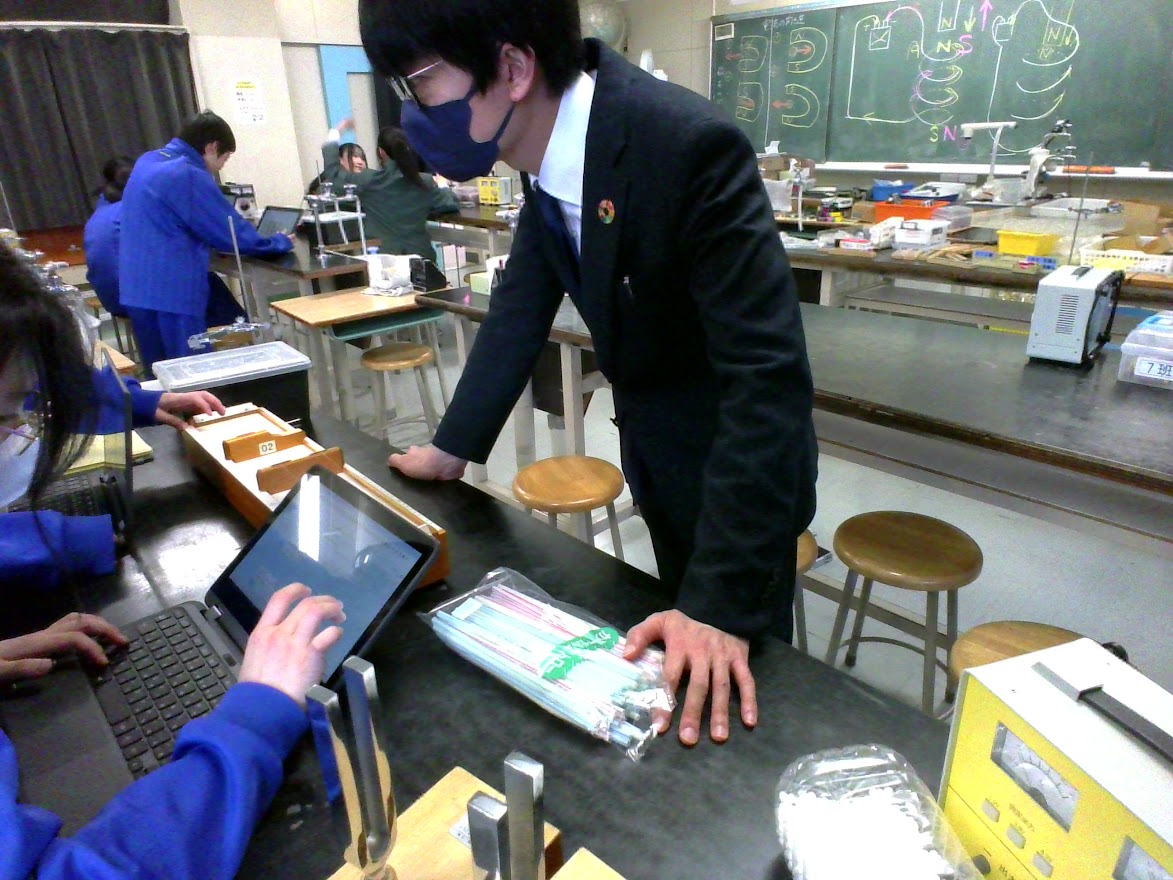

<3>モード名:探究学習パートナー、仮説の立て方

対象:中1

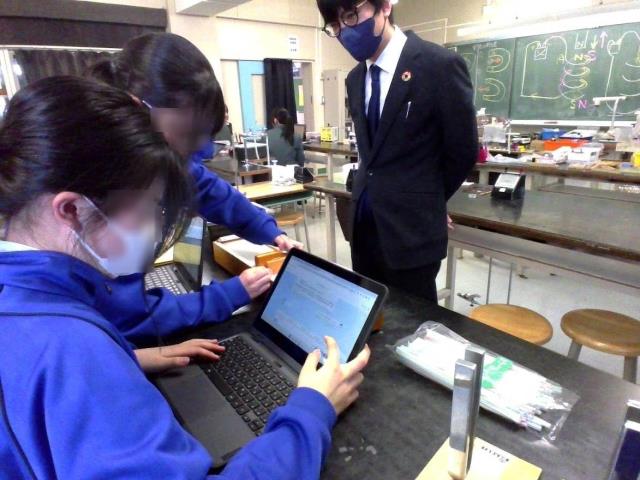

教科:理科

▼ポイント:

・実験において仮説を立てさせた上実験をすることが多く、その際に本モードを使う生徒が多くいた。

また、「音」の単元において、「音博士になろう」というテーマのもと条件を示し、それに迫るための

実験内容は生徒自身に考えさせた。その際、ネット検索と探究学習パートナーを活用し、実験方法のアド

バイスをもらうことで深く検討できた。

Q:まずは自己紹介をお願いします。

A:札幌市立月寒中学校で教員をしている野呂遼詩です。今年で教職14年目になります。校内では研究推進係を担当しており、校内研修や道徳科や総合的な学習の時間のカリキュラム統括を担っています。また、生成AIに関心をもち、教育現場での活用方法を模索しています。

Q:作られているモードの名前と概要、その背景と目的を教えていただけますか?

A:現在、様々なモードを試験的に活用しています。特に、生徒の探究的な学習をサポートするため、「職業調べ学習」「プレゼン作成補助」「理科の探究学習サポート」「面接練習トレーニング」などのモードを使用しています。これらを導入した背景には、従来の調べ学習が情報の収集・整理にとどまりがちだったことがあります。生成AIを活用することで、生徒がより深く思考し、主体的に学習を進められる環境を作ることを目的としています。

Q:具体的な活用方法を教えていただけますか?

A:例えば、1年生の総合的な学習の時間では「職業調べ学習」モードを活用しました。生徒は生成AIと対話しながら興味のある職業について調べ、プレゼンテーションを作成しました。プレゼン作成補助モードも併用し、話し方やスライド構成のアドバイスを受けながら、より質の高い発表を目指しました。実際にYouTube動画を制作して発表に活用した生徒もおり、学習の幅が大きく広がったと感じています。

また、理科の授業では「仮説の立て方」「探究学習サポート」モードを活用し、生徒が実験の方法を考える際に生成AIと相談できるようにしました。

さらに、3年生の進路指導では「面接練習トレーニング」を使用し、生成AI相手に自主練習を重ねてから教員との面接練習に臨むことで、スムーズに準備ができました。

Q:実際の導入効果や教員・生徒の反応はいかがでしょうか?

A:生徒からは「いつでも相談できる相手がいるのが助かる」「検索だけでは得られない深いアドバイスがもらえる」といった声が多く聞かれました。特に面接練習では、「厳しく指導してほしい」と生成AIにリクエストすることで、より実践的なトレーニングができたという生徒もいました。

教員側としても、生成AIを使うことで指導の効率化が図れます。例えば、指導案の作成やレポートの添削を生成AIにサポートさせることで、作業時間を短縮できる可能性があります。実際、校内での教員の生成AI活用も徐々に進んでおり、業務の負担軽減につながっています。

Q:導入に際する注意点や浸透するための工夫について教えてください。

A:導入当初は「未知のツールに対する不安感」や「生成AIを生徒に自由に使わせてもよいのか」といった懸念の声がありました。そこで、校内研修で大学の専門家を招き、具体的な活用方法や倫理的な課題について学ぶ機会を設けました。

また、教員がまず自分の業務で生成AIを活用し、便利さを実感することで、徐々に受け入れられるようになりました。

生徒への指導では、最初に「生成AIの特性や注意点」を説明し、正しい使い方を学んだ上で活用を始めるようにしました。これにより、単なる「答えを教えてくれるツール」ではなく、「考えるためのパートナー」として使ってもらえるよう工夫しました。

Q:今後の展望についてお聞かせください。

A:次年度は、教員の生成AI活用率をさらに向上させることが目標です。ありがたいことに、本校はこれまでの取組で札幌市の働き方改革の表彰を2年連続受けました。働き方に関する多くの課題を解決してきましたが、生成AIを活用することでさらに業務負担を減らせる可能性があります。例えば、文書作成の補助、時間割の作成などの事務作業の自動化などに生成AIを生かしていきたいと考えています。

また、生徒の学習場面での活用については、特定の教科や活動だけでなく、あらゆる場面で自然に生成AIを活用できる環境を整えたいと考えています。特に探究的な学習の場面では、生成AIが大きな支援を提供できるはずです。今後はさらに活用範囲を広げ、より多くの生徒が学びの質を高められるようにしたいと思います。

Q:スクールAIに興味を持っている先生方へメッセージをお願いします。

A:授業の時間は限られており、その中でできることも制約されがちですが、生成AIを活用することで学習の質を飛躍的に向上させることができます。特に、個別最適な学びが求められている今、生成AIを活用することで、生徒一人一人に「もう一人の先生」がつくような環境を作ることができます。

もちろん、全ての課題が解決するわけではありませんが、まずは試してみることが大切です。教員自身が使ってみることで、生成AIの可能性と課題が見えてきます。ぜひ、教育現場での生成AI活用に挑戦してみてください。

まとめ:

スクールAIに関する資料をご提供しております。資料のダウンロードは以下よりお願いします。