「問い」を磨き、学びを深める ~AIとともに挑戦する社会科授業~

学校名:関西学院初等部

名前:宗實直樹

モード名:教科書づくりアイデア

対象:4年生

教科:社会科

▼ポイント

社会科教科書づくりに関する「問い」と「答え(目に見えないもの)」を自分で設定し、その妥当性をAIに相談してヒントをもらいました。

Q:まずは自己紹介をお願いします。

A:関西学院初等部の宗實直樹と申します。大学卒業後、兵庫県姫路市の公立小学校に勤務し、2015年より現任校へ。研究主任を務めています。社会科教育、美術科教育、特別活動を軸に、「豊かさ」のある授業づくり、たくましくしなやかな子どもの育成を目指して、反省的実践を繰り返すようにしています。

Q:作られているモードの名前と概要、その背景と目的を教えていただけますか?

今回のモードは「教科書作りアイディア」と呼ばれるもので4年生社会科の単元「昔から今へと続くまちづくり」で活用しました。このモードの背景には、「教科書を読むだけではなく、分析し、再構成する力を育てたい」というねらいがあります。教科書を参考に、子どもたちは自分のオリジナル教科書づくりの活動に挑戦します。作成する内容をAIを活用して深く掘り下げ、社会科の本質に迫れるようにしています。

Q:具体的な活用事例を教えてください

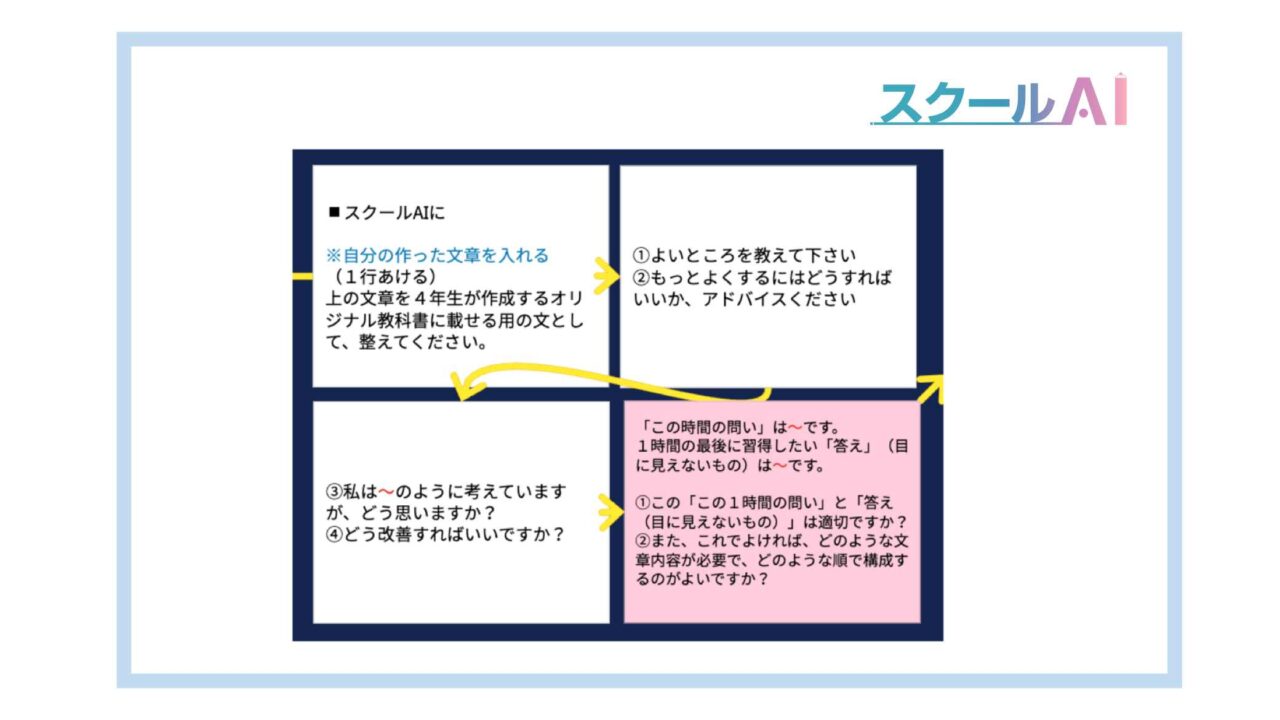

今回は、宝塚のまちづくりに尽力した偉人、小林一三を事例にします。例えば、子どもが「小林一三はなぜ鉄道を何も無い場所に敷いたのか?」といった問いを設定しました。それに対して「住宅地やレジャー施設を開発し、人を呼び込むことで利用者数を増やすため」という答えを設定しました。次に、① 「この「この1時間の問い」と「答え(目に見えないもの)」は適切ですか?」② 「また、これでよければ、どのような文章内容が必要で、どのような順で構成するのがよいですか?」と、Aiに訊いてよりよい構成やアプローチについてアドバイスを求めるという使い方をしました。AIが提供するフィードバックをもとに、文章をブラッシュアップし、さらにディスカッションを繰り返すことで、問いと答えをより洗練された形に仕上げていきました。

Q:実際の導入効果や教員・生徒の反応はいかがでしょうか?

A:導入の効果として、子どもたちの主体性が大きく向上したと感じています。特に、AIを使うことで「ただ答えを教えてもらう」のではなく、「自分の考えを深めるプロセス」を楽しんでいる様子が見られました。また、教員としても、AIが第三者的な視点でアドバイスをくれることで、授業設計や子どもたちへの指導がより的確になりました。子どもたちからは「自分たちのオリジナル教科書が本物みたいに仕上がった!」といった喜びの声もあり、学びへの意欲が高まったのを実感しています。

Q:導入に際する注意点や浸透するための工夫について教えてください。

A:一番大切なのは、子どもたち自身が「面白い!」と感じることです。私たち教員も一緒になって楽しみながら取り組むことで、自然と子どもたちのモチベーションが高まります。共に試行錯誤する感じです。また、AIのプロンプト(指示文)の作成が難しい部分もあるため、ある程度テンプレートを準備しておくことが有効だと感じました。教科の特性に合わせた活用方法をしっかり考え、その教科の本質的な部分を外さないように適切なタイミングでAIを使うことが重要です。

Q:今後の展望についてお聞かせください。

A:AIを単なる「答えを教えるツール」ではなく、子どもたちの考えを深めるための「対話の相手」として活用する方法をさらに追究していきたいです。教科のねらいや本質につながる活動の質を高めるための活用方法を確立し、具体的な実践例を積み重ねていきたいと思っています。そして、きっと新たな活用方法は、子どもたち自身が発見し、主体的に広げていくのではないかと感じています。そのプロセスをともに楽しみながら、学びの可能性をさらに探っていきたいです。

Q:スクールAIに興味を持っている先生方へメッセージをお願いします。

A:まずはぜひ気軽に試してみてください。スクールAIを使うことで、子どもたちと一緒に「学びの楽しさ」を再発見できるはずです。AIとの対話を通じて、子どもたちが主体的に考え、試行錯誤しながら学びに向き合う姿を見ると、教員としてのやりがいも一層増します。小さな一歩が、新たな教育の可能性を広げる大きな一歩につながるかもしれません。ぜひ、一緒に新しい教育の形を模索し、これからの学びを創造していきましょう!