【実践報告】鹿嶋市立小・中学校での出前授業

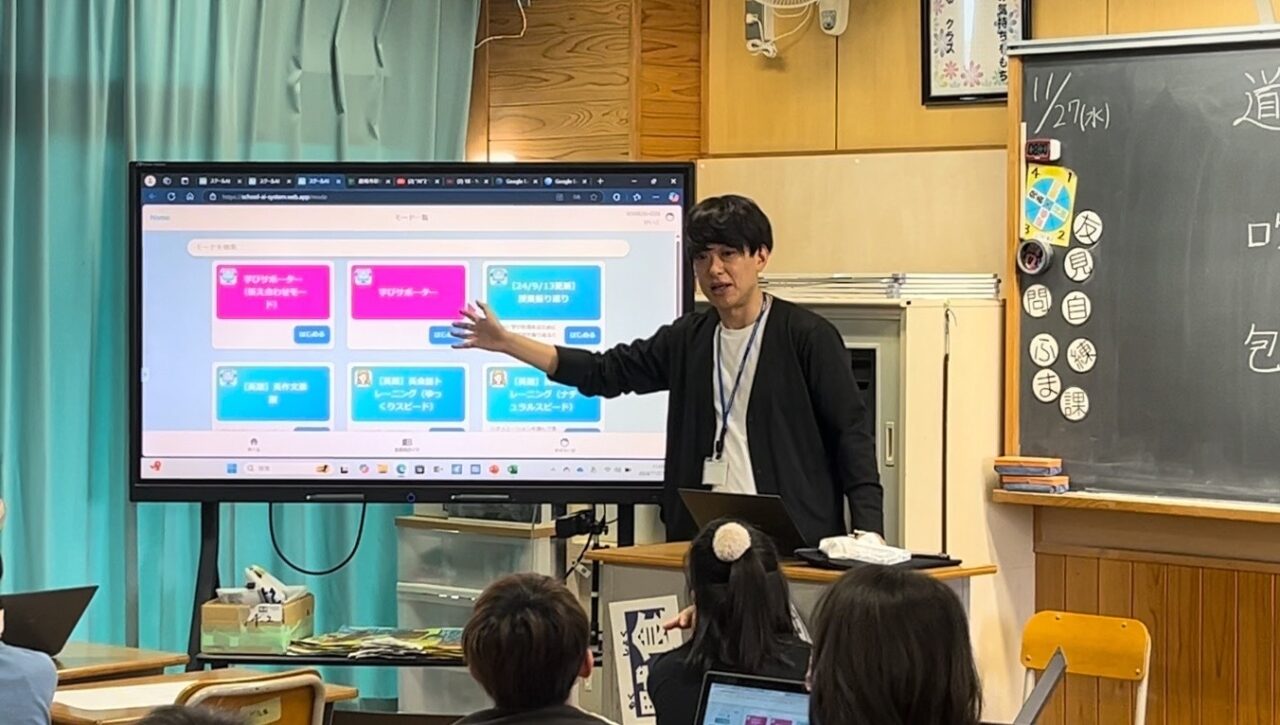

鹿嶋市内の8校で、札幌国際大学准教授の安井政樹先生による出前授業が実施されました。生成AIの利便性と課題を具体的な事例を交えて解説しました。

また教職員向けの講演会では、生成AIの校務利用の可能性が紹介され、教育の質向上や教員の業務負担軽減に役立てる活用の方法が提案されました。

AIリテラシーを高める「道具と心」の授業実践をスクールAIで実現

安井先生は子どもたちに、AIは道具であり、その使い方次第で人を幸せにも不幸にもすることを伝えたいと考えています。例えば、包丁は家族を幸せにする温かい料理を作る道具ですが、悪用されれば凶器にもなります。同様に、AIも大きな力を持った道具です。この考えを伝えるために、生徒の学びを支援する「学びサポーター」モードを作成しました。

このモードでは、単に答えを教えるのではなく、ヒントを出したり、考え方のプロセスを示したりする設定が可能です。「学びサポーター」モードと、答えまで教えてくれる通常のAIを比較しながら、生徒たちには、なぜ宿題をAIに任せきってはいけないのか、また、保護者の方はなぜ宿題は自力でやりなさいというのか、といった問いを考えさせています。こうした過程を通じて、生徒自身が成長の意味や周囲からの愛情の在り方を理解できるようになっていくと考えています。

【活用方法】

実際の授業での活用例をご紹介します。これは小学6年生の授業で行った取り組みです。まず、道具と心の関係性やAIの仕組みについて説明しました。その後、児童たちは自分の好きなキャラクターや話題を設定し、AIとの対話モードをカスタマイズしました。例えば、「バスケが好きだから、バスケの例えで説明して」といった具合です。

次に、「12÷4を教えて」と質問すると、AIは設定に応じて説明を行います。例えば、「バスケットボール12個を4人で分けると、1人あたり何個もらえるかな?」といったように、児童の興味に合わせた説明が可能です。これにより、生徒一人ひとりに寄り添ったサポートを提供するAIを、生徒自身が作り上げていくことができます。

特に注目すべき点は、児童が「12÷4を教えて」と質問した際、AIが直接的な答えを出さずに、「バスケットボール12個を4人で分けると、1人あたり何個もらえるかな?」とヒントを提示している点です。このように、AIを活用しながらも、考えるプロセスを重視した学習支援を実現できることが特徴です。

【実際の導入効果】

導入効果としては、主に3つの点で成果が見られています。

1つ目は、児童生徒の学習意欲の向上です。自分の興味に合わせてAIとやりとりできることで、苦手な科目でも頑張れそうと意欲の向上が伺える児童生徒が見られました。

2つ目は、AIリテラシーの向上です。AIとの対話を通じて、AIの特性や限界を体験的に学ぶことができています。例えば、AIはあくまで道具であり、それを使う人の心によって、善にも悪にもなることを学んだり、ときどき間違った情報を提供することがあることを理解できています。その結果、批判的思考の重要性を認識するようになりました。

3つ目は、教員サイドの変化です。当初は不安や戸惑いを感じる方もいましたが、実際に授業を見ていただくと、「授業の幅が広がった」という声が多く寄せられています。ただし、中には「AIに頼りすぎてしまう」という懸念の声も聞かれます。これは私も重要な課題だと認識しており、AIとの適切な付き合い方についての指導を早い段階で行う必要があると考えています。

【導入に際する注意点】

教員への研修が非常に大事だと考えています。AIの特性や活用方法、倫理的な配慮について、教員が十分に理解していることが重要です。その上で、段階的な導入も大切な要素だと考えています。まずは特定の科目や単元から始め、徐々に拡大していくアプローチを取っています。これにより、教員も生徒も無理なく適応することができます。

【今後の展望】

今後の展望としては、道徳の授業でのAI活用をさらに深め、その実践事例を研究として発表していきたいと考えています。その過程で、AIとのより良い付き合い方を子どもたち自身が学びながら、彼らの心を豊かに育むことを目指しています。

【スクールAIに興味を持っている先生方へ】

AIは単なる便利なツールではなく、教育の現場において子どもたちの学びを深めたり、新しい可能性を切り拓く力を秘めています。その力を最大限に引き出すためには、私たち教員がその特性を正しく理解し、子どもたちが主体的に活用できる環境を整えることが大切です。

スクールAIは、生徒一人ひとりに寄り添い、学びをサポートできる点が大きな魅力です。例えば、興味や得意分野に合わせた説明を行ったり、考えるプロセスを大切にする支援を提供したりすることで、学習意欲や理解度を高めることができます。また、生徒がAIを「道具」として捉え、正しく付き合う力を育むための教育ツールとしても非常に優れています。

まずは小さな一歩から始めてください。例えば、特定の教科や単元で試験的に活用してみるとよいでしょう。その過程で、AIの可能性と課題を実感しながら、子どもたちと一緒に「学び方」そのものをアップデートしていけると思います。私たちも学び続ける姿勢を持ちながら、AIと共に新しい教育の形を模索していきましょう。

札幌国際大学 准教授 安井政樹先生

文部科学省学校DX戦略アドバイザー。北海道・札幌市の小学校で 20年間教諭を務め、2022年4月から現職。主な研究テーマは、ICTを活用した教育の充実(子ども支援・教員支援)とインクルーシブ教育による共生社会の実現。道徳教育の視点からAIの教育について研究を進めている。ICT教育、道徳教育、授業づくり等に関する著書・論文多数。

スクールAIに関する資料をご提供しております。資料のダウンロードは以下よりお願いします。